张增战,沈阳化工大学生产过程自动化1985级校友。现任陕西渭河煤化工集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理;《中国石油和化工》杂志编委会副主任委员。

2005年5月,荣获渭南市委、渭南市人民政府授予“劳动模范”称号;2016年3月,荣获渭南市委、渭南市人民政府授予“渭南市有突出贡献拔尖人才”称号;2016年7月,荣获中国氮肥工业协会“十二五”期间“氮肥甲醇行业节能减排先进个人”称号。

化工缘 在沈阳求学

陕西省中部,有个全国著名的“柿饼之乡”渭南市富平县。该县西北部,则是被人们称为“小上海”的庄里镇。

这里有陕西压延、钢球、水泵及煤田水文队等省级单位;这里有百年名校立诚中学,习仲勋同志早年曾在这里就读过;这里是爱国将领胡景翼将军的家乡。作为一个土生土长的庄里人,一个祖祖辈辈依靠黄土地生活的农家人,张增战坦诚地说,“咱是个农村娃,没有啥背景,唯有好好学习,用所学知识报效国家。”

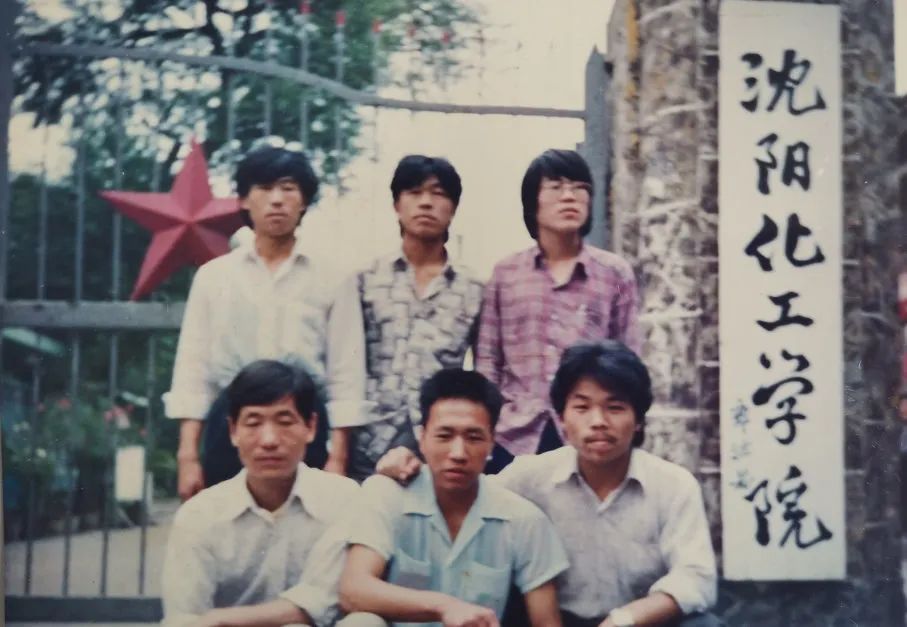

也许是受到了庄里浓厚企业文化的熏陶,也许是受到了学校爱国主义教育的影响,1985年,19岁的张增战以优异的成绩,从具有光荣革命传统的立诚中学,考入以工为主、以化工为特色的沈阳化工学院,成为生产过程自动化及计算机应用专业的一员。

张增战清楚地记得,那个时候,班里有36个学生,大多是城镇人,“东北的居多,动手能力强,咱底子薄,就得奋起直追。”当时,宿舍有4张上下两层的架子床,住着7个人,空下的一张床放东西。

城镇学生,家庭条件相对好,再是年轻人活动量大,每天晚上睡觉前总要吃点东西,有天津面酱、有方便面、有炒菜,这对于经济不宽松的张增战来说是奢侈之举。这个时候的张增战,不是在教室写作业,就是在图书馆看书。

“每天晚上10点半熄灯时,我才回到宿舍,直接睡觉”,张增战微笑着说。一天积攒一点点时间,一天多学一点点知识,这让张增战越发优秀起来,成为班里响当当的“尖子生”。

那个时候,从西安坐火车到沈阳,票价是17.5元,一来回就是35元。父母给张增战一学期的生活费是100多元,如果来回乘车,就得花掉生活费的三分之一,一算账,花费太大,索性就不回家了。每年暑假,张增战就去学校周边的企业勤工俭学,一个假期能挣到100多元,加上助学金、奖学金,张增战度过了一个又一个学期。

在理论的储备与实践的操作中,张增战的知识积累越来越丰厚,动手能力越来越强。三年级时,张增战开始跟着系主任姜长洪做实验。四年级时,姜长洪成了张增战的指导老师。

姜老师心无旁骛,一心只为中国化工事业的精神感染着、激励着张增战。姜老师不是看书,就是做课件,不是在教室,就是在实验室,他带着张增战等学生,搞课题、搞研究。

在青春燃烧的岁月,思想充满火花,激情四射。老师爱岗敬业无私奉献的精神、学校低调务实不张扬的校风,还有那让人心潮澎湃的“实业报国”梦想,催人奋进,影响着张增战的一生。

化工梦 在渭化腾飞

初七,大雪纷飞。渭南城,银装素裹。

清晨,7点。上班第一天,张增战一如往常,早早来到办公室,开始了一天的工作,实施着一周的计划。

“现在是北京时间,早上8点整。”伴随着上班的钟声,张增战来到生产一线。

“早上好!”“新年好!”在一声声亲切问候、一句句真诚祝福中,年味浓浓、情谊深深。从生产部到计控电仪部,再从气化车间到双甲车间,任何时间安全是第一位,环保不能放松。在张增战心里,这是一份责任、一份担当,更是一份化工情。

日月如梭,1989年,张增战大学毕业,分配到陕西省渭河化肥厂工作。初到渭化,四周一片农田。张增战的工作就是外出接受培训、搞技术调研。简陋的条件、简单的设施,却怎么也挡不住一众年轻人火热的心。下班之余,大家一起踢足球、打篮球。此时的仪表技术员张增战,每天从宿舍到单位,过着“两点一线”的生活。上班时,反复对着机器看说明、看图纸。下班后,捧着书,看着、画着、写着。半年时间,独自翻译完80多万字的英文技术资料,掌握了从国外引进的仪表设备工作原理和维护方法。

压滤机是从日本引进的美国设备,控制系统比较复杂。美国专家在调试中发现的问题一直无法解决,日本来的技术人员也束手无策,严重影响装置进程。怎么办?问题必须解决,务必尽快解决,指令就是命令!张增战使出“牛劲”攻难题,反反复复,分析研究,逐个排查,寻找症结。整整一个晚上,不眠不休,问题,被一一破解。日本专家十分震惊,为之折服。

国外技术不成熟,安装调试、生产运行中,经常出现这样那样的问题。遇到问题解决问题,遇到难关攻克难关,攻关、改造、研究,再攻关、再改造、再研究······

二期双甲项目建设中,作为自动控制技术负责人,张增战带领技术人员夜以继日核对技术参数,不断优化对比,编写出100多份技术招标文件,形成了完整可靠的技术协议,保障了装置自动控制系统稳定高效运行。

“向生产要效益,向管理要效益”。这是2016年,上任副总经理职务,分管生产管理的张增战制定的工作目标。与此同时,他还提出“专才通才论”。张增战认为:“不仅要做专才,还要做通才;不仅要精通专业,还要精学工艺。只有专、通结合,才能快速解决问题,深入挖掘装置边际效益,实现精细化管理。”

言必行、行必果,创新带来效益、创新就是生产力。张增战带领技术人员,开展技术攻关、科技研发,完成科研技改40多项,有力提升了生产装置的运行质量;深入推进能源管理工作科学化、规范化、系统化,成功通过国家能源管理体系认证……

化工情 在无悔人生

在不经意间,时间改变着一切。随着渭南城的西扩,渭化逐渐被城市包围,成为城中企业。

面对周边群众的责难,政协委员的质疑,时任副总经理的张增战果断启动一季度一次的“渭化开放日活动”,让附近群众、政协委员、人大代表走进渭化,了解渭化新变化。

从2012年以来,渭化每年投入1亿元,接连6年完成100多项环保技术改造。污水处理后清澈见底能养鱼,打造的水幕墙能消除噪音,锅炉烟气排放量达到国家超低排放标准,渭化顺利进入全国“环保百佳企业”和陕西省“绿色工厂”行列。

2018年,张增战担任总经理职务,身上的担子愈加重了。国家严格的“能耗双控”政策、行业严峻的安全环保常态化管控、持续不断的新冠疫情冲击,各种挑战接踵而来。张增战从“挖掘存量”和“做优增量”两个层面入手,倡导节能降碳节水减排,降低能耗强度,积极淘汰落后产能,不断在存量中挤出增量,在增量中放大存量。

2020年,张增战又接续担任党委书记、董事长职务。一身三职,担子更实更重了。张增战考虑着企业效益、社会效益,如何让全体职工过上幸福生活,让企业高质量发展,还要遵从社会效益第一的原则。

每年“一个主课题”,贯穿全年,激发新动力、释放新潜力,再上新台阶。2021年张增战提出“效益提升年”。

这一年,目标任务全面完成,实物产量140万吨。这一年,全年销售收入32.6亿元,同比增长29.6%;实现利润3.1亿元,同比增长273.5%。这一年,实现了年度销售收入、利润总额、工业产值、安全环保、职工收入五项重点指标创历史新高。

2022年,张增战在渭化《工作报告》中又响亮提出“节能降碳节水减排协同增效年”,计划实物产量170万吨。烟煤制合成氨、烟煤制甲醇、合成气法煤制乙二醇单位产品综合能耗分别达到国家标杆水平。

每年的“一个主课题”,都是张增战深入研究国家、陕西以及行业各项政策,结合渭化实际提出来的。办公桌上那厚厚的资料,就是有力的说明;早起晚归的行动,就是无声的语言。家国情怀、国之大者,诗人陆游那句“位卑未敢忘忧国”道出了张增战的心声。

“爱我中华,从我做起,从一件件小事做起。”张增战发自内心地说。按照计划,在工作区和生活区建筑物顶部架设光伏,用来供给用电,预计投入3000多万元,5月底前全面实施到位。渭南高新区、渭南经开区光伏项目,目前正在有序推进中。工作区即将进行的“植树月行动”,将把绿色低碳变为现实。

新年新气象,瑞雪兆丰年。2022年,必将又是一个大获全胜之年,张增战信心满满。心中有梦想,奋斗有激情!渭化人正以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神,奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

筑梦化工

这是一片孕育化工的热土,让梦想腾飞。这是一所筑梦化工的乐园,让理想成真。

我的化工梦,在这里点燃;我的化工情,在这里飞扬;我的化工路,在这里启航。

白驹过隙,37年!遥望,那4年青春筑梦的大学。回首,这33年砥砺奋进的工作。化工,始终伴随着我。随着时间的推移,愈加弥坚,分外醇厚。

不知不觉,化工已融入我的血液、融进我的生命、成为我的全部。

我感恩我的母校和老师,是你们让我成长,是你们给了我力量,是你们让我结缘化工、筑梦化工、追梦化工。

我感恩,我感谢,我将用我全部的生命,为化工事业贡献一己之力。不忘初心、牢记使命,只争朝夕加油干,不负韶华勇向前。